同步全面小康 建设幸福美丽达州——解读政府工作报告

时间:2016-10-27 14:53:00

来源:

阅读: 次

过去五年成就

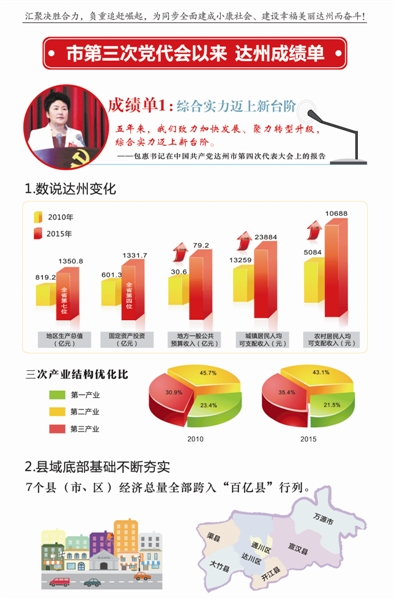

经济总量位居全省前列,2015年达到1350.8亿元,年均增长10%;地方一般公共预算收入79.2亿元,年均增长20.9%;全社会固定资产投资累计完成5014亿元,年均增长17.3%;城镇居民人均可支配收入23884元,年均增长12.5%;农村居民人均可支配收入10688元,年均增长14.1%。

五年来,我们坚持做强产业、优化结构,转型升级步伐加快

工业实现增加值496亿元,年均增长12%;服务业实现增加值479亿元,年均增长10.3%;新建农建综合示范区42万亩、高标准农田75万亩。三次产业结构由2010年的23.4:45.7:30.9调整为21.5:43.1:35.4。

五年来,我们坚持做实支撑、夯实基础,发展条件明显改善

巴达铁路建成通车,达州火车站扩能改造竣工投用,达渝、达巴广城际铁路、成达万高铁进入国家规划,铁路通车里程达665公里;达万、达陕、达巴高速建成通车,南大梁、营达高速和达宣、达开快速通道加快建设,巴万高速即将开工,公路总里程突破2万公里;达州机场新机场开工建设;渠江航道升级改造加快实施;“气化达州”加快推进;智慧达州加快建设。

五年来,我们坚持完善功能、提升品质,城乡建设统筹推进

全市城镇化率达40.9%,年均提高1.6个百分点。中心城区建成面积达76平方公里、人口突破90万;5个县城规模不断扩大,承载能力显著增强;新改扩建新村聚居点1722个、幸福美丽新村249个。

五年来,我们坚持深化改革、扩大开放,发展活力逐步释放

行政审批事项取消调整262项,非行政许可事项全面取消;农村产权确权颁证深入实施,不动产统一登记改革全面完成;养老保险并轨改革全面启动;户籍制度、事业单位、公务用车等改革取得阶段性成效。引进外来投资项目582个、到位资金2675亿元;进出口总额年均增长24.9%。

五年来,我们坚持改善民生、共建共享,幸福达州加快建设

投入各类资金921亿元,开工建设保障性安居工程8.7万套,完成农村危房改造9.7万户,建成通村油(水泥)路7971公里,解决农村饮水安全183.5万人,新增城镇就业17.7万人。精准减贫71.8万人,贫困发生率下降12.7个百分点。

五年来,我们坚持转变职能、践行法治,自身建设全面加强

扎实开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育,严格执行中央“八项规定”,行政机关作风持续转变。全面推进依法行政,法治政府加快建设。严格落实党风廉政建设责任制,正风肃纪持续深化。

今后五年工作谋划

今后五年政府工作的总体要求

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚定践行“五大发展理念”和“多点多极支撑发展战略”,按照市第四次党代会的总体部署,坚持“加快发展、负重转型、追赶进位”的工作取向,聚焦“同步全面建成小康社会”总体目标,突出“建成川渝陕结合部区域中心城市和川东北经济区核心增长极”两个定位,坚定实施“三大战略”,着力构建“五大新格局”,加快培育发展新动能,奋力建设幸福美丽达州。

今后五年政府工作的主要思路

——坚定践行“五大发展理念”

坚持创新发展。建立健全有利于达州全面创新和改革发展的体制机制;构建现代产业体系,打造达州产业升级版;实施“互联网+”行动计划,促进互联网与经济社会融合发展。坚持协调发展。引导5个县(市)发挥比较优势竞相发展;推动城镇与农村同步发展;促进物质文明与精神文明协调发展。坚持绿色发展。大力发展绿色低碳循环经济,构建绿色产业体系;深入实施“净空、净水、净土、净噪”行动,切实解决危害群众身体健康的环境问题;全面开展“绿化达州”行动,筑牢嘉陵江上游生态屏障。坚持开放发展。创建国家内陆开放合作示范城市;办好各类投资促进活动,建设四川对外开放新高地。坚持共享发展。加强公共服务供给,完善社会保障体系,使发展成果更多更公平地惠及全市人民;全力打好脱贫攻坚战,精准施策推动目标任务如期完成;着力推进法治达州、平安达州建设,确保社会和谐稳定。

——坚定实施“三大战略”

实施“改革创新”战略。以改革和创新为后发追赶崛起的根本动力,着力推动技术创新、制度创新、管理创新。实施“统筹城乡”战略。坚持城乡一体化布局、协同化推进,促进公共资源均衡配置,构建达州城乡一体发展新格局。实施“开放合作”战略。加强与成都、重庆、西安等省会城市合作,构建区域配套产业高地;加强与川渝陕结合部“六市一区”合作,促进区域共同发展;密切与珠三角、长三角、环渤海等发达地区联系,积极承接产业转移。

今后五年全市发展的主要目标

——综合实力显著增强

GDP年均增长8%,固定资产投资年均增长8.5%,均达到2000亿元;地方一般公共预算收入年均增长8.5%,达到120亿元;全部工业增加值力争突破1000亿元。三次产业结构调整为17:43:40。

——交通区位显著提升

统筹推进高速铁路、城际铁路、高速公路、快速通道建设,构建市域1小时快速交通网络体系。加强港口建设和渠江航道升级改造,实现三级通航能力。建成达州新机场,开辟更多新航线。到2020年,建成新的铁公水空立体交通体系和西部重要综合交通枢纽。

——城乡面貌显著改变

中心城区焕然一新,内部交通更加通畅;“五治”、“三化”工程深入实施,城市环境更加宜居,城市规模、档次上新台阶。城镇和新村更加优美,全市城镇化率达到48%,广大农村群众就地享受现代文明成果。

——生态环境更加优美

单位生产总值能耗进一步降低,主要污染物排放总量持续减少,城区空气质量稳定好转,天然林资源得到全面保护。到2020年,中心城区空气质量优良天数达到310天,全市森林覆盖率达到43.5%,美丽达州建设取得新成效。

——文化事业更加繁荣

文化强市建设深入推进,公共文化服务体系覆盖城乡。广播影视、出版发行、创意设计、文化旅游等产业快速发展,达州文化品牌更加响亮。到2020年,全市文化产业增加值占GDP的比重达到5%。

——人民生活更加幸福

到2020年,城镇登记失业率控制在4.1%以内;城镇和农村居民可支配收入在2010年的基础上翻一番以上,分别达到35000元、16100元;7个贫困县、828个建档立卡贫困村如期摘帽,49.85万农村贫困人口全部稳定脱贫。

今后五年工作重点

(一)立足转型升级,着力发展现代工业。

做大产业集群。推动煤炭、冶金、化工、建材、食品、纺织等传统产业绿色化、智能化改造,巩固发展现有产业集群;推动微玻纤、玄武岩纤维集群式开发,培育打造新材料和智能装备制造2个“百亿产业集群”;推动天然气化工、磷硫化工、煤焦化工、盐卤化工延链发展,规划建设精细化工产业园,培育打造能源化工“千亿产业集群”。力争在5年内,建成新材料、精细化工、电子信息、汽车机械、智能制造、生物医药、农产品加工等8-10个新的产业集群,全市工业逐步摆脱对钢铁、煤炭等传统产业的依赖。

做强企业梯队。坚持扶大与育小并举,形成结构合理、相得益彰的企业发展梯队。到2020年,力争净增规上企业200户、达到650户,其中,主营业务收入超100亿元企业达到5户,超10亿元企业达到30户,超1亿元企业达到400户,力争5户企业进入全省100强。

做好发展平台。坚持“1+7”工业园区产业定位,引导优势企业向重点园区集聚。加快推进达州经开区建设“千亿产业园区”,力争创建为国家级经济技术开发区;支持有条件的县(市、区)工业园区创建省级经开区。到2020年,全市工业园区建成区面积达到60平方公里,主营业务收入突破1000亿元,工业企业集中度达到50%。

做实创新体系。以科技创新“3215”工程为基础,大力实施“十个一批”举措,推动工业向标准化、信息化、自动化、智能化、个性化方向发展。到2020年,全市建成国家级创新平台3个以上、省级20个以上,实施重大科技专项10个以上,高新技术企业达到50家。

(二)立足提档升级,着力发展现代服务业。

突破发展现代物流业。培育一批技术水平先进、核心竞争力强的现代物流企业。推进物流标准化和智能化建设,建成川渝陕结合部区域性物流枢纽。到2020年,全市物流成本降低20%,物流业增加值占GDP的比重达到6%。

大力发展现代金融业。加快建设马踏洞金融集聚区,建成秦巴地区金融中心。壮大发展金融产业主体队伍,加强多层次资本市场建设,优化金融环境,加强信用体系建设。到2020年,全市新培育上市公司3-5家,金融业增加值年均增长15%以上。

创新发展商贸流通业。加快实施国家、省级电子商务进农村(社区)示范县和示范基地项目。完善流通业品牌培育和保护机制,优化商业网点布局,完善城乡一体化商贸流通网络。到2018年建成全省电子商务示范市,到2020年建成全国区域级流通节点城市。

着力发展文化旅游业。深度挖掘达州历史文化、红色文化、民俗文化,塑造独具魅力的文化灵魂和旅游主题。加快完善旅游基础设施和配套服务设施,全面提升接待能力和服务水平。优化旅游环境,加强品牌策划营销。到2020年,全市创建国家5A级景区1个、4A级3个,旅游总收入达到200亿元。

积极发展其他服务业。规范房地产市场秩序,促进房地产业平稳健康发展。多元化发展生活服务业,提升发展生产性服务业。大力发展以互联网为载体、线上线下互动的服务业新业态,着力增强现代服务业发展活力。

(三)立足优势特色,着力发展现代农业。

稳定粮油生产。扎实推进高标准农田建设,争创全省粮食功能区和核心区。增加粮油生产投入,推进粮经复合产业基地建设,促进粮油产业转型升级。到2020年,全市新建高标准农田70万亩以上,粮油种植面积稳定在800万亩以上,粮食总产达到290万吨。

壮大特色产业。大力发展“3+6”优势特色农业。大力培育龙头企业、农民专合组织、家庭农场、专业大户等新型农业经营主体,带动特色优势产业标准化、专业化、规模化发展。到2020年,全市建成特色农业产业基地300万亩以上。

强化加工贸易。抓好市农产品加工集中区建设,推动农产品加工贸易实现突破性发展。到2020年,新引进名牌加工商贸企业10家以上,新培育市级以上龙头企业100家以上,全市农产品加工和贸易收入达到400亿元,农产品综合加工率达到70%。

(四)立足补齐短板,着力加强城乡基础设施建设。

加强交通设施建设。力争开工建设成达万高铁,争取西渝高铁过境达州,规划建设达州高铁站。开工建设镇巴至渠县至广安、巴万、市绕城等高速,建成营达高速,规划建设城口经大竹至广安、平昌经宣汉至开县、万源至城口、开江至梁平高速。开工建设达州至渠县、宣汉至南坝快速公路,建成达宣、达开、大竹至百节、机场快速通道和通川环城产业大道,规划建设八台山至巴山大峡谷旅游快速通道,升级改造二级以上高等级公路1000公里。力争达州新机场2018年底建成投运;规划建设万源、宣汉等通用机场。开辟水运大通道,实现渠江三级通航能力。

加强水利设施建设。建成土溪口大型水库和6座在建中型水库,开工建设固军大型水库和李家梁、白兔、斑竹沟3座中型水库。大力实施宝石桥等8个中型灌区配套与节水改造工程。加强小农水重点县项目建设。完善城乡供水保障体系,建成城市应急水源,启动建设市第二水源。实施农村饮水安全及巩固提升工程。到2020年,全市常年性缺水和季节性洪涝问题得到根本解决。

加强能源设施建设。支持中石油、中石化在宣汉南坝、达川麻柳、万源铁山坡等地进行新一轮天然气深度勘探和开发,到2020年,天然气年产能力超过200亿立方米、硫磺年产能力达到400万吨。建成北外环至经开区、普光净化厂至万源城区输气管线。开工建设川投燃气电站二期。全面完成农网改造。

加强信息设施建设。大力实施智慧产业、智慧政务、智慧民生三大工程,提升达州城市数字化水平。推动电信网、互联网和广电网“三网融合”,建成“宽带中国”示范城市。

加强城乡一体建设。全力推进“五桥六路”建设,规划建设轨道交通,完善主城进出口通道,大力发展公共交通,促进城市各组团之间、城乡之间交通快速转换;高效推进“缓堵保畅”和“五治”、“三化”工程,提升城市品质。推进宜居宜业县城建设,到2020年大竹、渠县、宣汉建成Ⅰ型小城市,开江、万源建成Ⅱ型小城市。深入实施“百镇建设行动”,打造一批工业强镇、商贸重镇和旅游名镇;加快建设幸福美丽新村,让农村群众生活更加幸福。

(五)立足改革开放,着力增强发展动力。

扎实抓好结构性改革。稳妥化解钢铁、煤炭等行业过剩产能,积极化解房地产库存。主动优化金融工具,防范金融风险。多措并举降低企业用电、用气、物流、融资等成本,提升供给体系质量和效益。

深入推进重点领域改革。健全市区管理体制、城市管理体制、城市建设体制,推动宣汉行政区域调整,支持大竹、渠县撤县设市。深化农村综合改革,健全产权交易制度,激发农村活力。深化国企改革,提升国企竞争力。深化财税金融体制改革,规范政府债务和公共资源交易管理。深化要素保障改革,争取企业气价优惠、电价下降,实现水资源合理配置。深化创新创业政策扶持,培育更多市场主体。

全面扩大开放合作。主动参与成渝经济区建设,促进产业协作配套、基础设施共建共享;积极融入长江经济带发展,密切与沿江沿海地区交流合作,高起点承接产业转移;围绕国家“一带一路”发展战略,对接四川"251"三年行动计划。力争新引进10家中国或世界500强企业,到2020年,招商引资到位资金突破1000亿元,制造业招商项目占比达到60%;大力开展对外贸易,进出口总额年均增长10%以上。

(六)立足全面小康,着力决胜脱贫攻坚。

狠抓精准脱贫。严格按照贫困县、贫困村摘帽退出和贫困人口脱贫标准,集中力量攻坚决胜,确保全市7个贫困县、828个建档立卡贫困村如期摘帽,13.3万易地扶贫搬迁群众稳定生活,49.85万建档立卡贫困人口全部脱贫。

强化区域脱贫。以万源、宣汉两个国家级贫困县为主战场,以828个建档立卡贫困村为主阵地,切实解决区域性整体贫困问题。坚持成片推进与靶点帮扶相结合,带动贫困区域和贫困户发展。

健全脱贫机制。以“八条超常措施”为载体,完善“5+1”帮扶机制,确保组织领导、工作力量、任务责任、投入保障、项目实施、资金监管、工作成效等全面落实到位。坚持政府扶持、社会参与、贫困群众自力更生共同发力,构建全社会合力脱贫攻坚大格局,确保脱贫奔康路上不落一户一人。

(七)立足绿色发展,着力建设美丽达州。

强化生态环境综合治理。开展绿化达州行动,到2020年,全市完成营造林100万亩,森林覆盖率提高1.5个百分点,城市绿地率提高6个百分点。打好污染防治攻坚战,城区空气质量达标率上升5个百分点;加强重点场镇污水垃圾处理设施建设和重点流域水污染防治,强化饮用水源保护。用五年时间解决危害群众健康的突出环境问题,让全市人民呼吸上新鲜空气、喝上干净水、吃上放心食品。

推动绿色低碳循环发展。推行企业循环式生产、产业循环式组合、园区循环式改造;突出抓好工业、建筑、交通、商业、公共机构等重点领域节能降耗,积极构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的新型产业结构。

健全生态文明制度体系。加强绿色发展目标考核,增加资源消耗、环境损害等考核权重。完善生态补偿机制,让生态损害者赔偿、受益者付费、保护者得到合理补偿。加强执法监管,依法严惩污染环境、破坏生态的违法犯罪行为。

(八)立足改善民生,着力建设幸福达州。

大力发展普惠民生。坚持公共财政支出主要投向民生领域,占比达到70%以上,每年办成一批民生工程、民生实事。强化创业带动就业,保障重点人群就业,城镇新增就业17万人以上。完善城乡社会保障体系。

全面发展社会事业。继续推进义务教育均衡发展,全面提升地方教育质量;整合职业教育资源,建成西南职教园区。大力实施公共文化惠民工程、“1223”巴文化保护工程,打造达州文化品牌。深化医药卫生体制改革,抓好优质医疗资源引进和培育,满足高质量医疗需求;推广全民健身运动,增强人民体质。

深入推进社会治理。做好基层基础工作,促进基层民主协商。推进依法治市“十大行动”,开展“七五”普法,建设“法治达州”。健全立体化社会治安防控体系,依法打击各类违法犯罪,确保社会安定有序、人民安居乐业,建设“平安达州”。

川公网安备51170202000252号

川公网安备51170202000252号